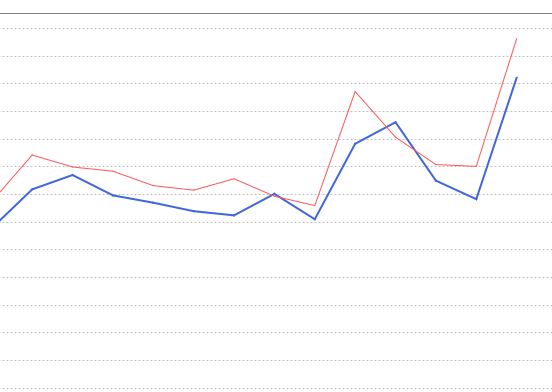

ここ数日、また検索結果順位の変動が大きくなっているのではないかと思います。

特に、9月20日から9月21日にかけての変動が大きくウェブサイトによっては大きく流入を減らしたり、逆に増やしたりしていることと思います。

(弊社ツールでの変動状況;直近での変動が顕著)

我々も当然ですが、変動を検知すれば何が起こっているか?を調査しますし、そのためにすべきことはないか?を考えます。

が、そのスタンスにここ数年で変化が出てきたなあと思っているので少し書いてみたいと思います。

なおこれを「SEO屋の言い訳だ」とか「ポジショントークだ」とか思われる方もいるでしょうが、それならそれで構わないと思っています。

「アルゴリズムがどう変わろうと、上げ続けるのがプロでしょ?」と何度も言われたことがありますが、無理なもんは無理だし、そんな力があるならもっとビッグな人間になってます。きっと(笑)

もちろん、低下したときの責任は取りますけどね。それがアルゴリズムの影響だろうがなんだろうがSEOを担当している人とか、依頼を受けている人の責任だと思うので。

アルゴリズムが変わって流入が下がれば、インハウスなら減給でもクビでも受け入れないといけないし、SEO事業者なら契約解除されても文句言えない。(法律的には知らないですし、それでクビになった話はあまり聞きませんが)それはSEO屋である以上仕方ないと思いますんで。

という前提のもと少しアルゴリズムとSEOについて考えたいと思います。

過去:アルゴリズムに最適化するのがSEOだった

私が事業としてSEOを行い始めたのは2003年の末です。その前の2年くらいはインハウスと自分のサイト(アフィリエイト含む)のSEOをやっていました。SEOという言葉を使っていたかどうかは覚えていませんが。

そこから2010年くらいまででしょうか?

SEOはアルゴリズムに最適化する

もっというと、

SEOはアルゴリズムをハックする

ものだと思っていたと思います。

2004年くらいなんて、「今週はキーワード出現率は5.5%がいいらしいよ」とか「タイトルにキーワードは2回入れたほうがいいよ」とか言われていましたね。

2010年くらいまでは1位をとるためには「リンクが◯本必要だよね」とか「キーワードをアンカーにするのは30%くらいにして、サイト名とかは30%で・・・」みたいな会話ばかりをしていたのではないかと思います。

まさしくSEOは、

アルゴリズムを逆手に取る

(関連サイトからのリンクを重視するから、関連テーマのサイトをたくさん作ってそこからリンクすんぞ!)

(被リンク元の被リンクも重要だから、それが残存しているオールドドメイン買うぞ!) etc...

アルゴリズムに合わせる

(キーワード出現率は5%がいいからキーワード追加すんぞ!)

(ページ数が多いから増やすぞ!)etc...

こんなのがSEOの王道(マジョリティ)だったんじゃないかなあと思います。もちろん、このときから真っ白にSEOされていた方はいらっしゃいます。

(そしてそういう方や会社はたいてい生き残っている。この時期にホワイトだったのに近年海外で真っ黒SEOになっているところもなぜかあるのだけども・・・)

最近でも、コンテンツスパムと言われるような、こうやって書いたら"Googleが評価してくれるよね"的SEOが流行りましたが(まだ、流行ってるのか)、

それらもアルゴリズムに最適化するだと思いますし、上位にあるサイトに入っているトピックを全部網羅してやるぜ!みたいな半機会的なコンテンツの作り方はアルゴリズムを逆手にとるSEOだったと言って良いと思います。

それが、正義感の強い方が身の危険をおかしてまでこれらのサイトたちと戦った成果もあり、このようなことをすると所謂"炎上"状態になりますし、Googleも強い世論を受けてか変わってきたと思います。

そう言った事情から、我々SEOの人間もアルゴリズムの向き合い方が変わってきたと思いますし、変えていかなければいけなくなっていると思います。

現在:検索者に最適化するのがSEO

GoogleがAI化している

という話は良く聞くと思いますが、世界最高峰の頭脳とコーパスを持っているGoogleを我々がハックして攻略できるなんてことはまず無理でしょう。

クリックデータを使っているだの、使っていないだの。直接使ってるだの、学習データとしては使うだの、検索品質のチェックのためにしか使っていないだの。まあ、いろんな情報が流れ、話されて、話されなかったことにされる昨今ですが、一つ言えるのはGoogle自身はGoogleの検索結果をユーザーに最適化させようとしているし、してきたということです。

我々はユーザーに最適化しようとしているものに対して、最適化しようとしていたわけで、それって我々もユーザーに最適化すればいいんじゃない?という結論に達すると思います。

これまでは、Googleがユーザーに最適化するレベルがそこまで高くなかったので、ユーザーにだけ最適化しているとずれてしまって結果として検索順位上がらないじゃん的なことがあったかもしれませんが、

AI化進んだことが大きいと思いますが、Googleがユーザーへの最適化をどんどん進めており、これからもどんどん進むことを考えると、Googleのアルゴリズムを見てそれを最適化するよりもユーザーを見て、ユーザーに最適化するほうが効率的だし長生きできるんじゃないかという結論に達すると思います。少なくとも私は達しています。

もちろん、ユーザーには男性もいれば女性もいるし、女子高生もいればおじいちゃんもいます。都心に住んでいる人も居れば、地方に住んでいる人もいる。健康な人もいれば病気の人もいる。右派もいれば左派もいる。

コンテキストはバラバラです。

そのバラバラのコンテキストに最適化するにはどうすればいいのか?というのは難しい問題ではありますし、そのために例えば検索のサジェストを使ってユーザーがどんなことを考えて検索するのかを調べるというのはかまわないと思います。

要は、アルゴリズムを見てそれを行うのか?ユーザーを見てそれを行うのか?だと思います。

そこで出て来る検索サジェストは同じであっても、アルゴリズムを見ているのか、ユーザーを見ているのかによってその使い方はアウトプットとなるコンテンツは異なってくると思いますので。

SEOのためにコンテンツを作るなと言う気はまったくありませんが、SEOで長く成果を出したいならアルゴリズムにフィットさせずに、検索者にフィットされることを考えようねというお話です。

(細かいどうすべきか?みたいな話はここでは割愛します。)

なお、大規模サイトにはアルゴリズムにフィットさせないといけない要件がまだまだ存在します。

代表的なところで言えば、どうやって確実にURLを発見させるか?とか、どうやって効率的にクロールさせるか?とかです。

このあたりは、大規模サイトのSEOが得意な専門家に見てもらうのが一番ですが、ログ見てごにょごにょとか独特なノウハウがあるはずです。(と少なくとも私は思っています。)

が世の中の99%のサイトにおいては、そういう特殊な事情がないでしょうから、

SEOは、検索者に最適化するものである

と言ってしまって良いのではないでしょうか?

決して綺麗事で言うのではなく、Googleの方針に乗っかると必然的にそうなると考えています。

私のセミナーとかをお聞きの方は、

「じゃあ、なんでお前はデータたくさんとって、何が順に影響するのか?とか調べてるんだ?またダブルスタンダードか!!」と思われると思うんですが、

正直なところ上記を確認するためでして、

検索エンジンは検索者に最適化しているから、検索者に最適化することがSEOだ

検索体験が向上するにはコンテンツやウェブサイトの機能をどうするべきなのか?

を調べていると個人的には思っています。

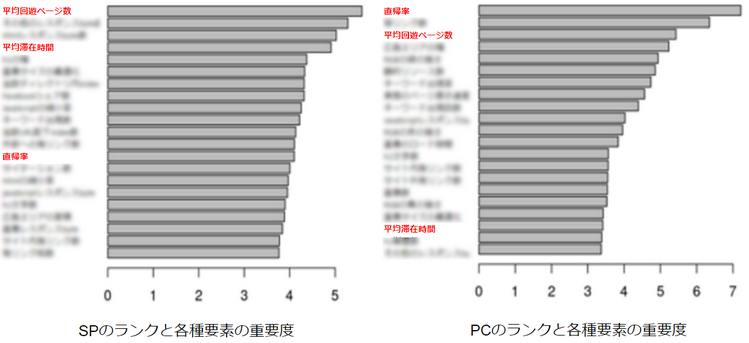

セミナーでは何回も出しているものですが、

「このキーワードでこのページが検索して出てきたらどう思いますか?」

というアンケートを100キーワード×100位分シャッフルしてアンケートを取った結果です。

S→A→B→C

で評価が下がっていくのですが、ユーザーの評価が高いもののほうがGoogleのランクが高いという傾向が出ました。

これらも、SEOはアルゴリズムへの最適化ではなくユーザーへの最適化で良いのではないか?と思った要因です。

実際にランクとユーザー行動は比較的強い相関がでますし、

(と言ってもクエリによって本当に大きな差が出ることが分かってきたので、闇雲に滞在時間伸ばしたり回遊ページ増やしたり、直帰率下げてもダメですし、むしろマイナスになることもあるのでご注意ください)

(滞在時間とページスピードや見出し位置など各種要素の関係性.細かい説明がないと誤解を生みかねないのでぼかしています)

ということで、言い訳や逃げとかポジショントークに聞こえかねない内容ではあると思いますが、

今のSEOは、アルゴリズムが変わろうと、検索者に最適化する施策が打てていたら方針変更はしなくていいし、するべきではないと思います

「アルゴリズム変わって流入落ちた!大変だ!すぐ新しい施策考えなきゃ!」

ではなく、

「アルゴリズム変わって流入落ちた!大変だ!ちゃんと検索者のこと考えられてたかな?」

ではないといけないというわけですね。

「このコンテンツは検索者を騙す可能性があるけど、上がりそうだからいいや!」

「このサイトはそこまで力がないし品質低いけどリンクで上げて流入稼ごう!」

こんなSEOが終わってきているのは、Googleが検索者に最適化している証拠だと思いますので、我々もそれに乗っかってSEOやっていきましょうよ。無駄が少ないと思いますよ。

というお話でした。

木村賢(@kimuyan)