EC事業者であれば、「決済」の重要性は理解しているだろう。決済が完了して初めて売り上げが確定する。また、選べる決済方法の多さや決済のしやすさは売り上げに直結するとされている。

決済サービス「KOMOJU」を提供するDEGICAの松岡将史氏(GTM Account Executive)が、Shopifyパートナーであるウェブライフの山岡義正氏(代表取締役)と、決済に関する最新調査、「Shopify」を活用した具体的な施策について解説した。

CACが高騰するなか、顧客視点が求められている

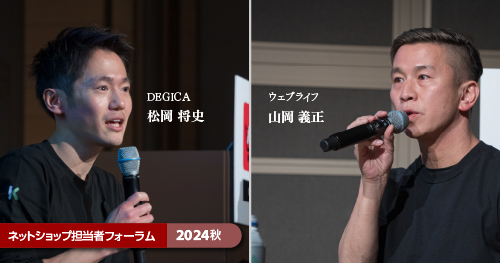

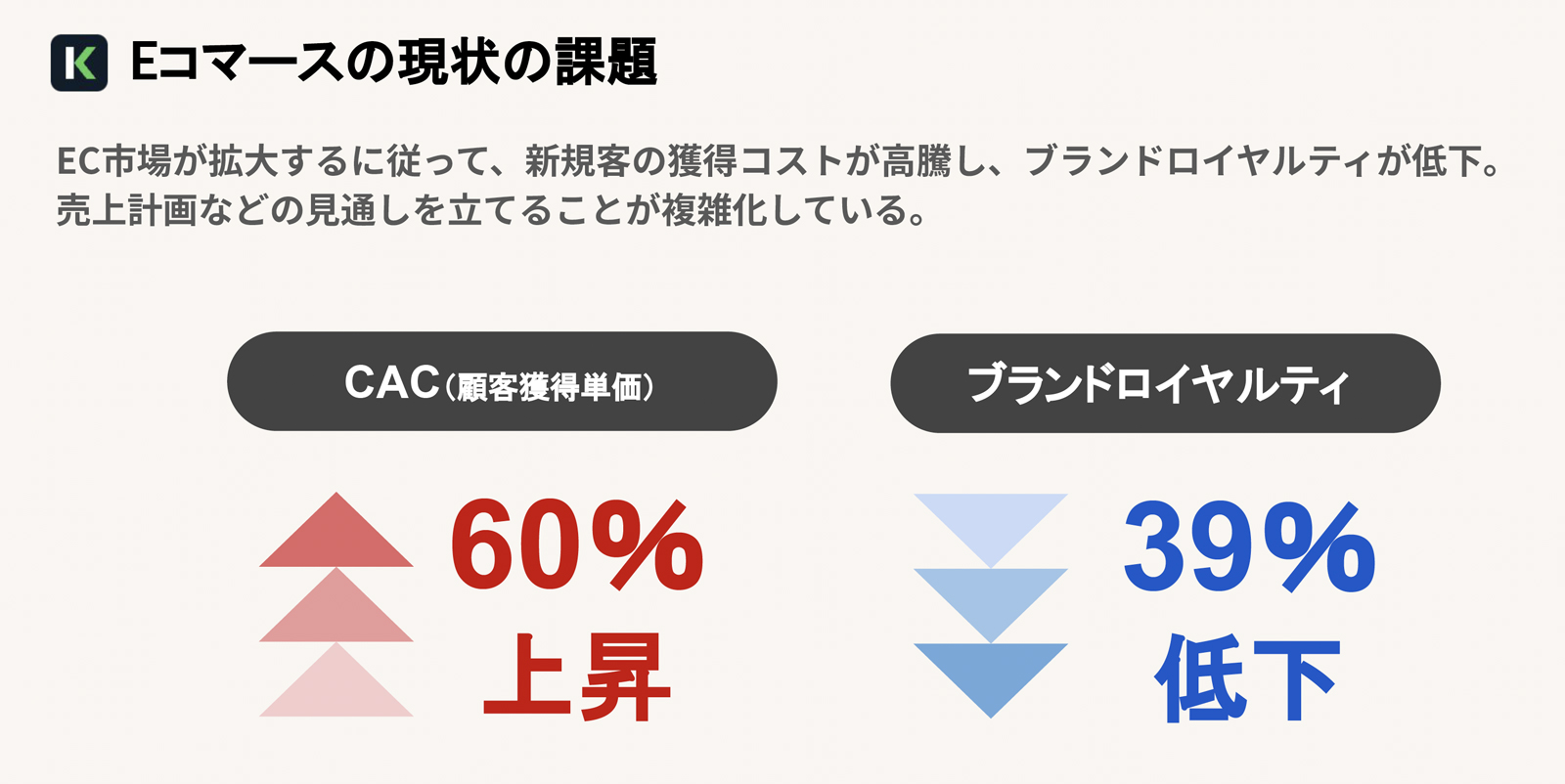

世界170か国以上、数百万ものECサイトで利用されているECプラットフォーム「Shopify」。この「Shopify」を提供するShopifyが開催したカンファレンスイベント「Commerce Day 2024」(2022年11月7日開催)で、Eコマースの現状の課題として話題になったのは、「ユニファイドコマース」の重要性、顧客獲得単価の上昇、そしてブランド維持の難しさなどだという。

ECの課題は顧客獲得単価の上昇とブランドロイヤリティの低下

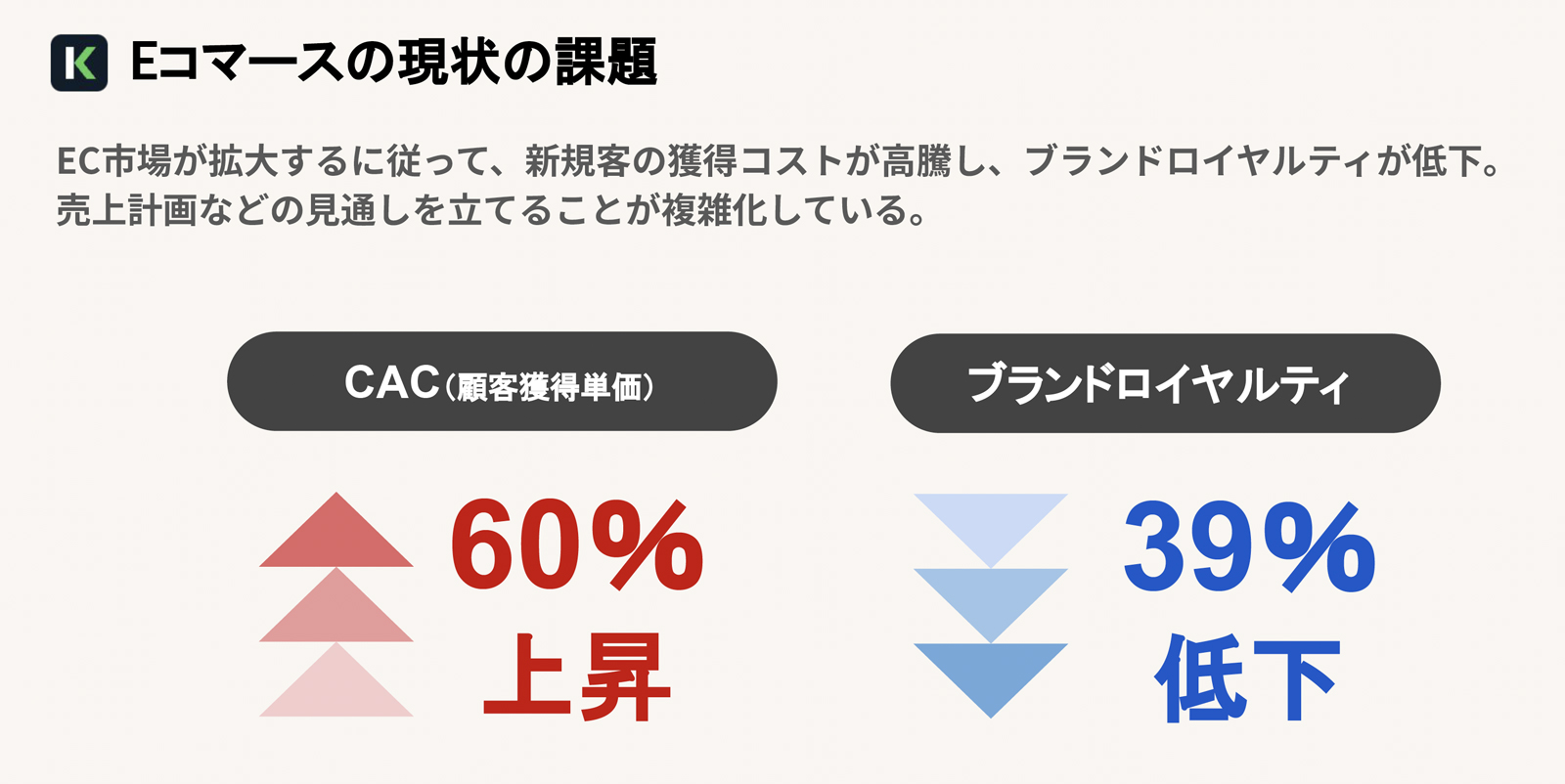

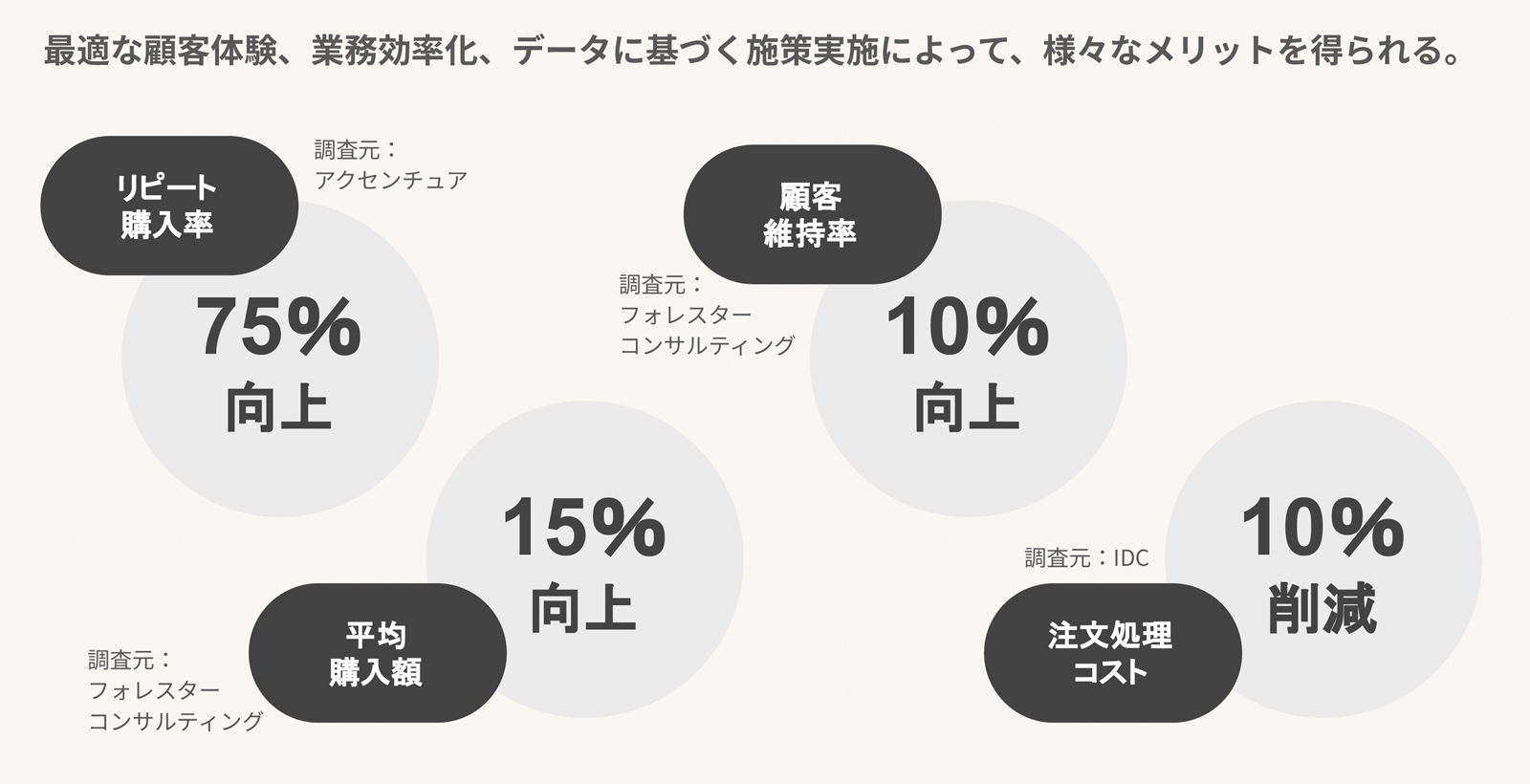

ユニファイドコマースは、顧客1人ひとりに最適な購買体験を提供するマーケティング手法。オムニチャネルの仕組みを基に、オンラインとオフラインの両チャネルから得た顧客情報を統合し、さまざまな要素を組み合わせてパーソナライズしたアプローチを行う点が最大の特長だ。ユニファイドコマースの考え方でさまざまなチャネルを組み合わせることで、多くの効果が得られるという。

たとえば、店舗とオンラインショップを統合することにより、リピート率、平均購入額、顧客維持率の向上、事業者側のコスト削減といった効果を得ることができるとされている。

顧客体験の改善や業務効率化によって得られるもの

事業者は顧客のさまざまなニーズに応えていかなければ淘汰されていってしまう。そのための1つとして、まずは決済に注目すべきだ。決済が完了しないと事業者の売り上げは伸長しない。顧客が求める決済手段、買いやすさなどがなければ決済までたどり着かないケースがある。シンプルな話だが意外と忘れられがちだ。(松岡氏)

DEGICA Go to Market & Client Relations (GTM) Account Executive 松岡 将史氏

オンラインショップを利用する顧客のうち、希望する決済手段がない場合、6割以上が買い物をやめるか、別のECサイトで購入すると言われる。

1%や2%のコンバージョン率を争うECの世界において、チェックアウトページでの離脱は非常に大きな問題。決済の最適化はEC運営にとってとても重要だ。(山岡氏)

ウェブライフ 代表取締役 山岡義正氏

調査データから見るEC決済の今

DEGICAの調査によると、ECで人気の高い決済手段の1位はクレジットカード決済で、2位がQRコード決済、3位がコンビニ決済だ。

ECで利用することがある支払い方法(複数回答可) ※DEGICA調べ

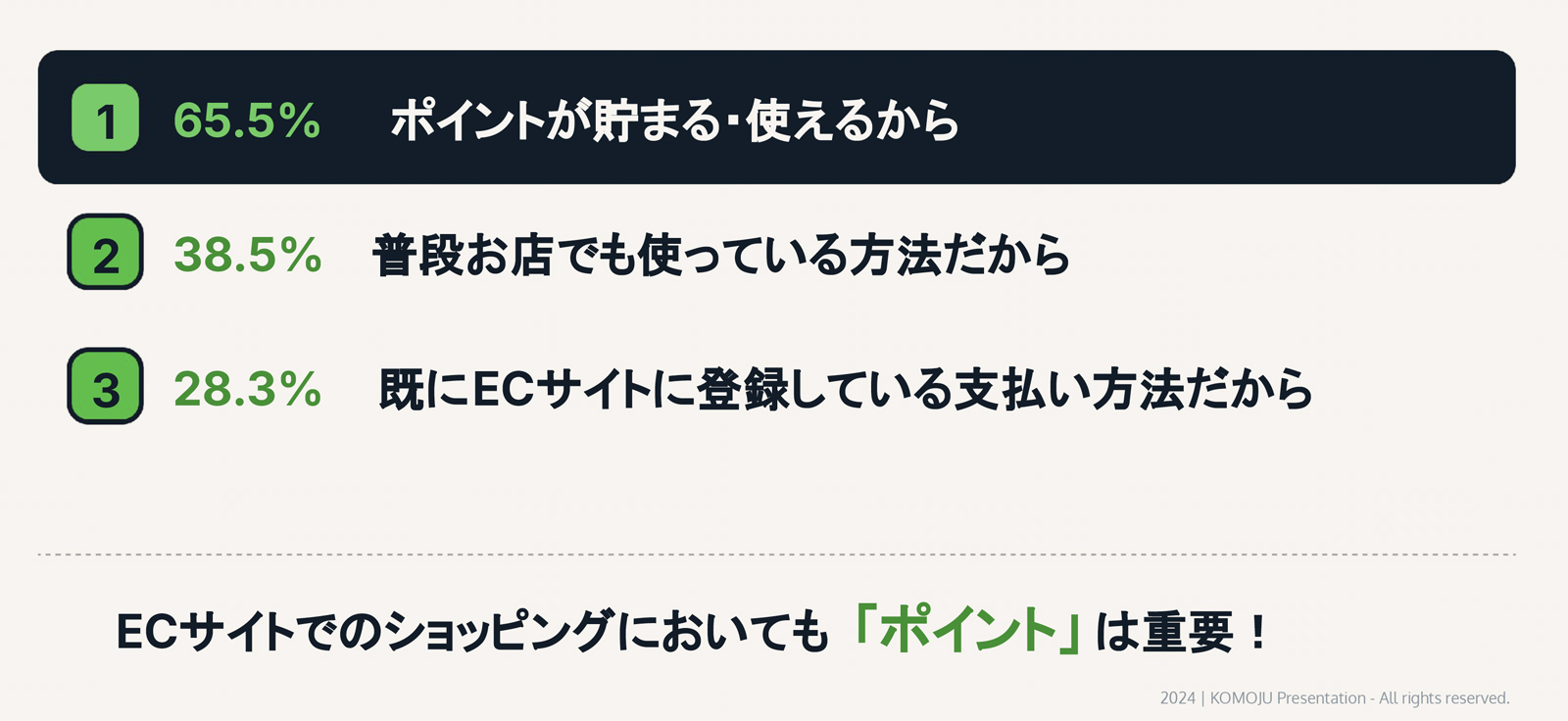

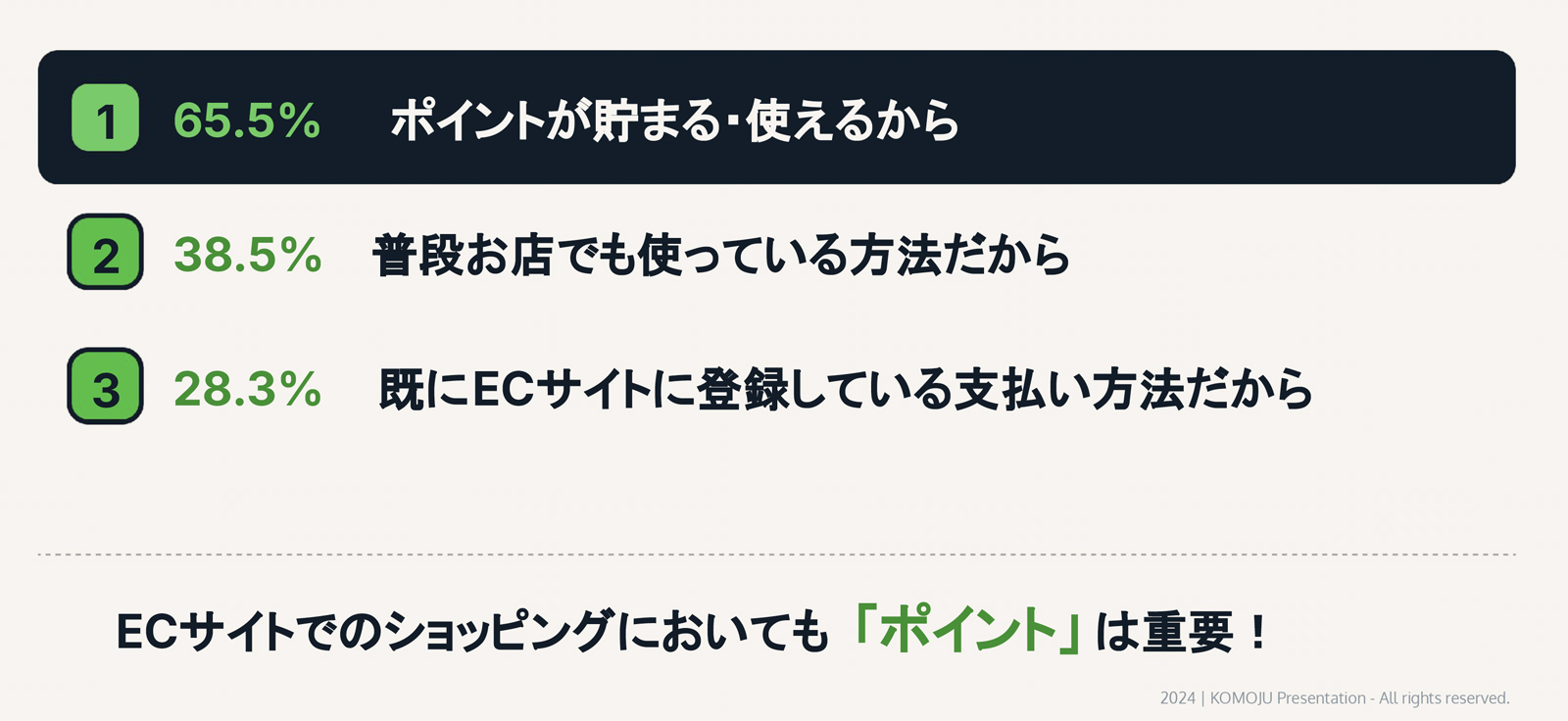

クレジットカード決済とQRコード決済が人気の理由は「ポイント」。ポイント制度の認知度や使用頻度が上がり、日常生活のなかで当たり前になっているためだ。この状況はECでも同様の流れになっている。

支払い方法を選択する理由 ※DEGICA調べ

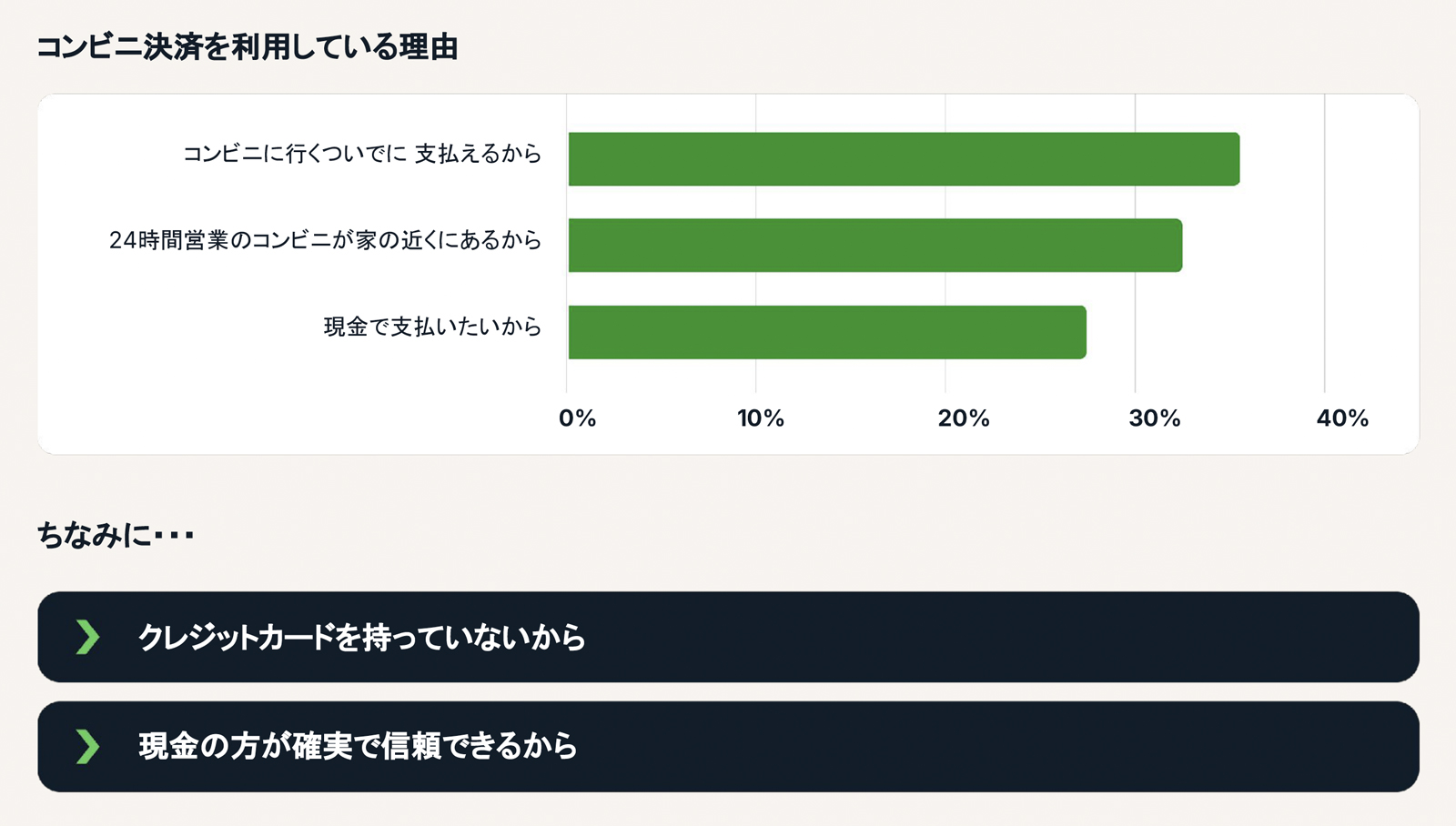

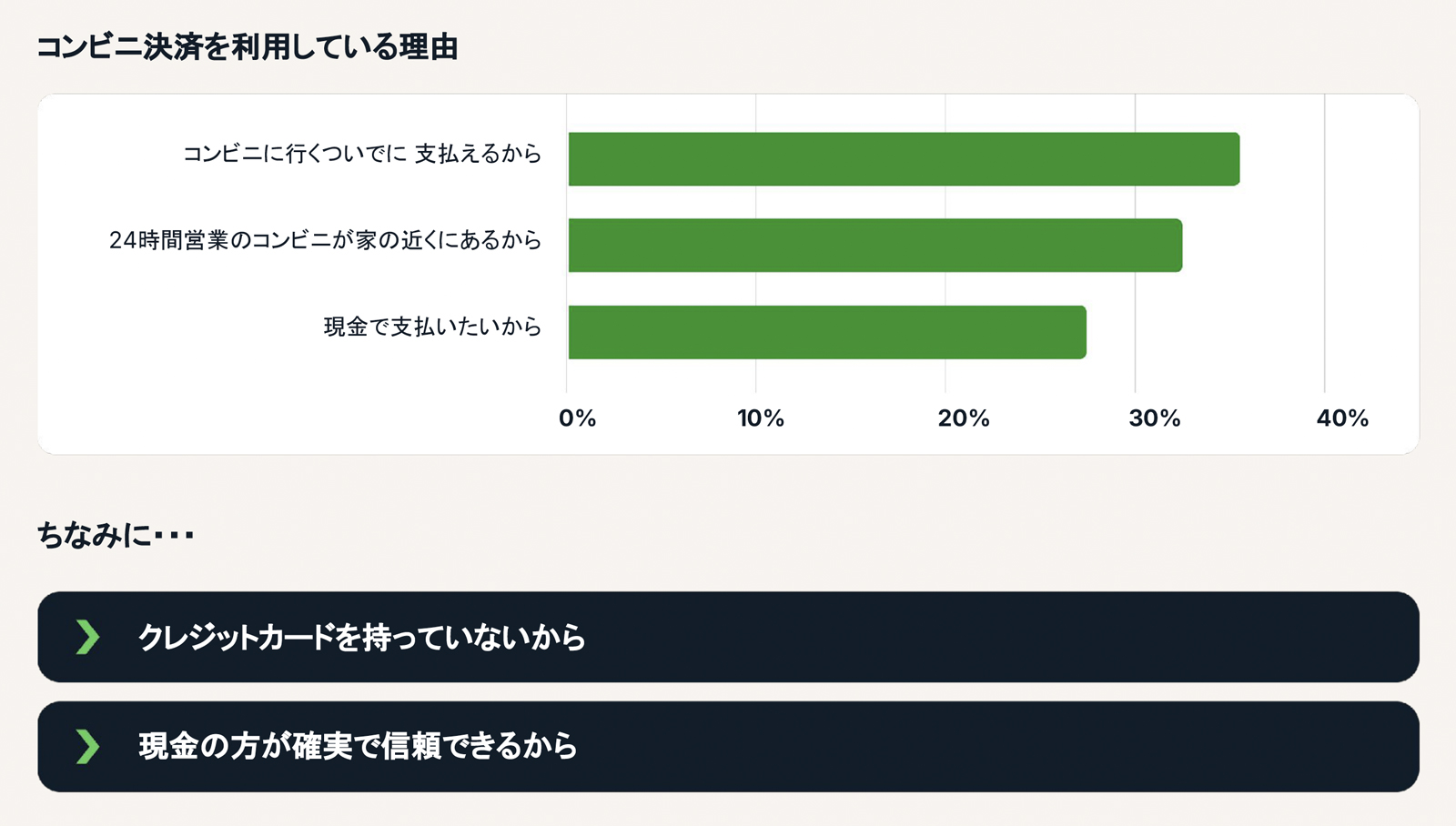

一方、コンビニ決済が選ばれる理由としては、日本には24時間365日営業しているコンビニが多く、いつでもどこでも支払える利便性の高さと安心感が考えられる。他にも、カードを持っていない10代の若年層の利用が多いという状況もある。また、「クレジットカードより現金の方が確実で信頼できる」という日本特有の価値観も影響していると松岡氏は解説する。

コンビニ決済を選択する理由 ※DEGICA調べ

Eコマースの課題を解決する「Shopify」とは

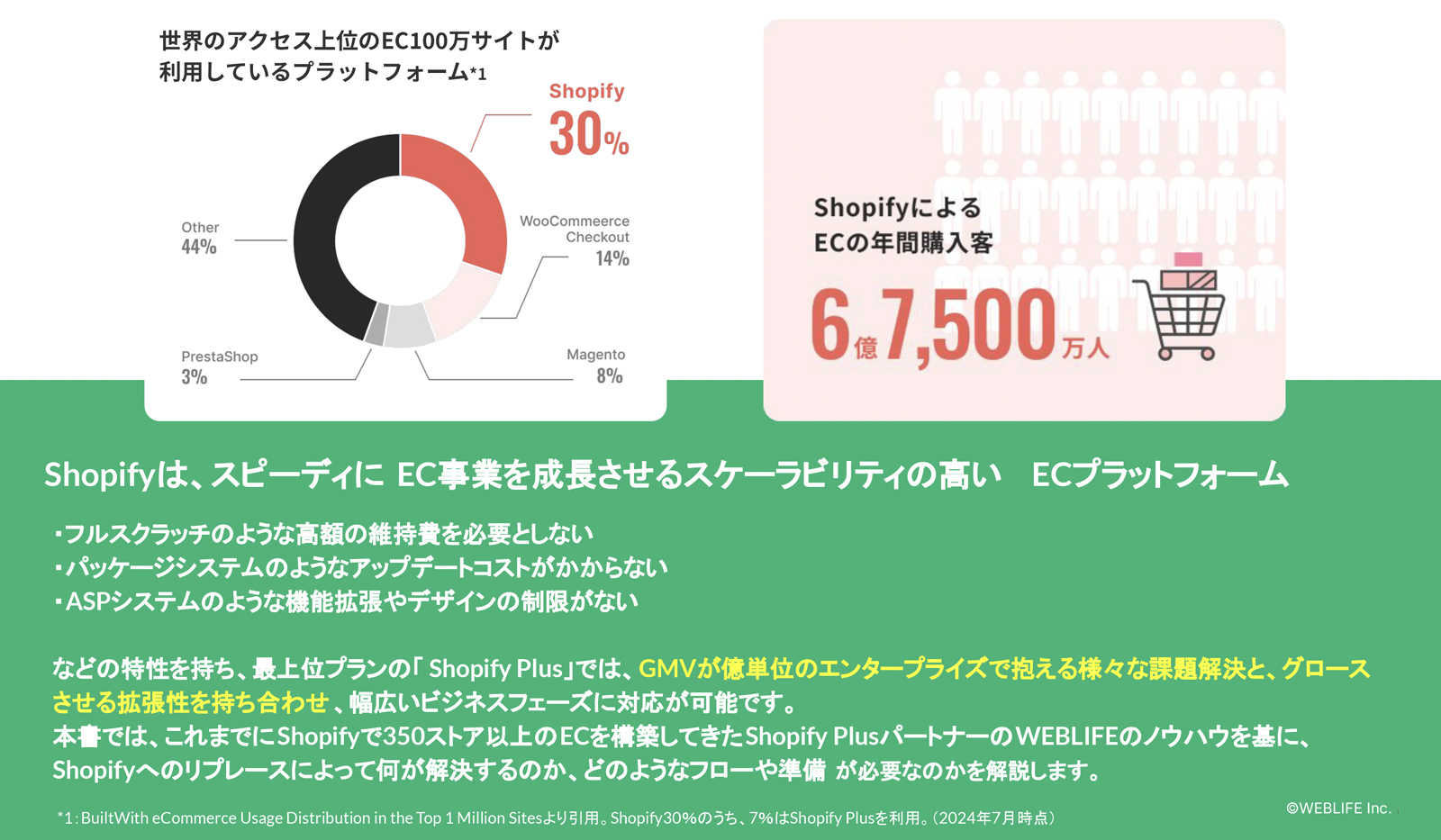

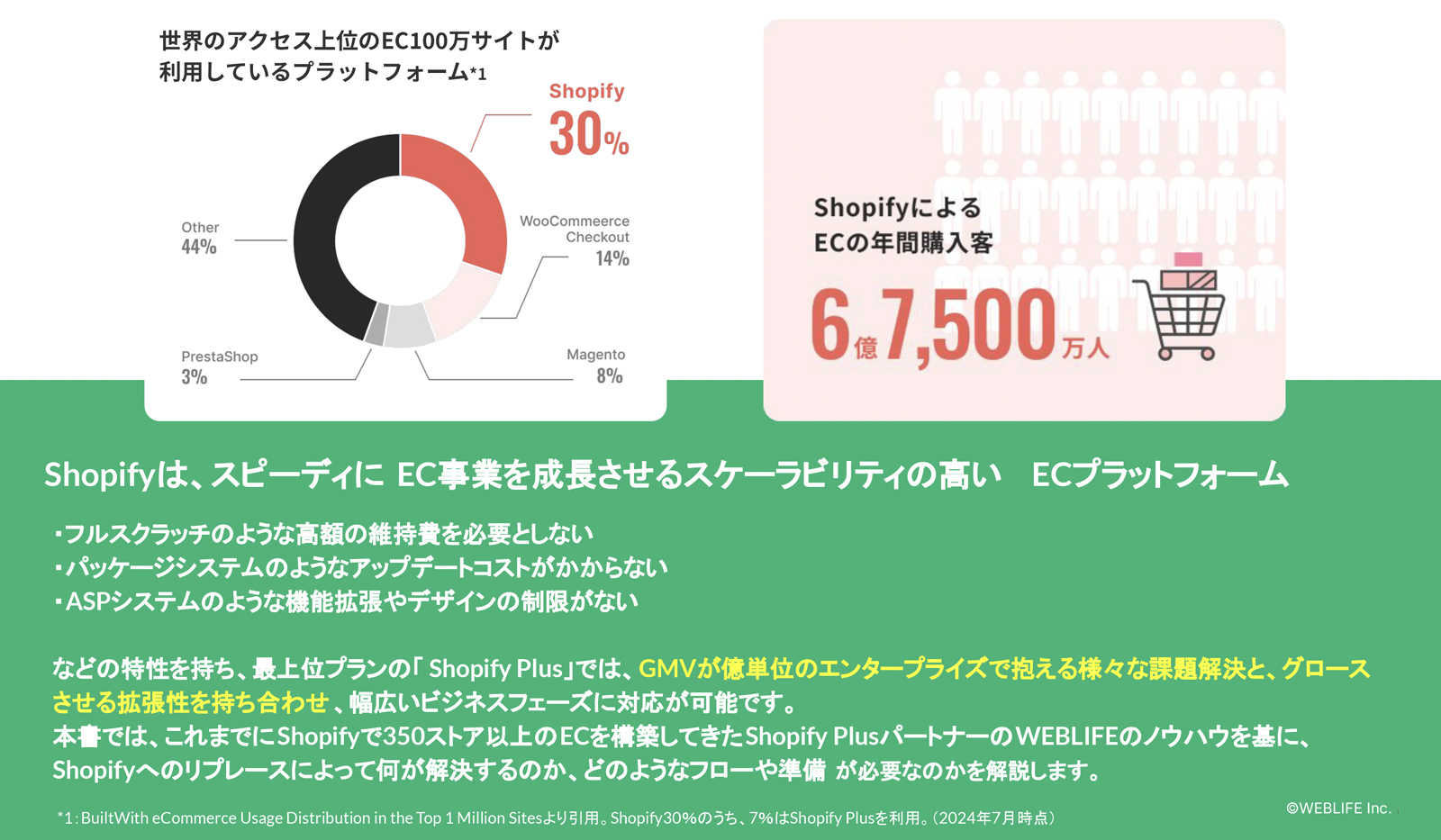

「Shopify」で構築・運用されるECサイトで買い物する年間購入客数は6億7500万人。これはEコマース全体の30%にあたるという。

日本でも「Shopify」を利用する事業者は多い。「BiNDec(バインド・イーシー)」だけでも370ストアほどあり、さまざまな業態のストアが他のECプラットフォームから「Shopify」に移行してきている。導入企業の規模はこれからECを始める中小から、年間のGMV(流通取引総額)が100億近いエンタープライズまでと幅広い。(山岡氏)

「Shopify」の概要

ウェブライフはそんな「Shopify」の公認パートナー制度において上位にあたるPremierパートナー企業で、「Shopify」の構築・運用支援サービスを提供している。2022年に独自の「Shopifyアプリ」などを使いグロース支援で成長をサポートする「BiNDec」をスタートさせた。

「Shopify」の機能を拡張するための独自開発のアプリケーション「BiNDecアプリ」のほか、多数の「Shopify」アプリのなかから最適な機能をコーディネートし、ECサイトの構築から運用、グロースまでを支援する。

「Shopify」のメリットは、短期間でECサイトを構築できること。ストアの規模にもよるが、「BiNDec」では通常通常2~3か月でECサイトを立ち上げることができる。また、「BiNDec」独自のノウハウが詰まったテーマを活用して、既存のサイトをリプレイスするケースも多い。

「BiNDec」の特徴

長年同じシステムでカスタマイズを重ねてきたECサイトの場合、担当者が退職すると誰も対応できなくなるケースがある。こうした問題の先送りはリスクが大きい。経済産業省は「DXレポート」のなかで、こうした問題とそれによる経済損失を指す「2025年の崖」について警鐘を鳴らしてきた。その2025年を迎え、レガシーシステムから「Shopify」へのリプレイスが増えているという。

「Shopify」へのリプレイスによる成功事例

「BiNDec」で手がけてきた400近いECサイトの事例から、「Shopify」へのリプレイスによって課題が解決した事例を紹介する。

●「KINTO」

「KINTO」の事例

キントーが運営する「KINTO」はタンブラーボトルやテーブルウェア、キッチン用品などを提供しているライフスタイルブランド。BtoCだけでなく、BtoB-ECサイトも「Shopify」で構築し、欧米などでグローバルに事業を展開している。現地の言語や通貨に対応しているほか、現地のトレンドに合わせて商品を訴求。また、12の実店舗の売上データや出荷指示データも「Shopify」で管理し、有効活用しているという。

決済代行システムには「KOMOJU」を導入しており、国内では複数のQRコード決済に対応。日本のほか、アメリカ、カナダ、欧州、タイ向けにそれぞれ独立したECサイトを運用しており、海外向けにはそれぞれの国・地域に適した決済手段を提供している。

「KOMOJU」では10年足らずで1万6000社に導入され、さまざまな事業者の海外展開もサポートしてきた。「商品と相性の良い地域の紹介など、料率だけでない幅広い提案が可能」(松岡氏)。

●アパレルブランドA社

海外ファンも多いアパレルブランドA社では、多言語翻訳と通貨換算のためのソリューション「Langshop with DeepL Pro」によって、日本語、英語、中国語、韓国語の自動翻訳、購入額に応じた輸入関税の自動計算を実現している。また、限定販売やセールなど一時的にアクセスが急増する過負荷にも耐え得る環境を整備しているという。

基本的には1秒間で50件の取引であれば通常のサービス内で対応可能。事前にご連絡いただければ決済のトラフィックのモニタリングなどを行い、数倍の取引にも対応できる。決済が止まってしまうと売り上げも止まってしまうということで、高い処理能力を求めるお客さまから「KOMOJU」に切り替えていただいた実績もある。(松岡氏)

●「一保堂茶舖」

日本茶専門店である一保堂茶舖は、カナダ‧米国専用のECサイトのほか、世界各国への配送に対応したグローバルサイト「Ippodo Tea Global」を展開。1to1で相談できるチャットサポート、ニーズに適したお茶が見つかる診断プログラムなども用意している。

実店舗とECのショッピング体験の融合事例

●「ミキハウス」

三起商行が手がける子ども服ブランド「ミキハウス」は、店舗と同様の購入体験をECでも提供するためにスマホアプリを導入。また、お役立ち情報やキャンペーンのほか、子育て世代をつなぐコミュニティなど、幅広いコンテンツマーケティングを展開している。海外でも商品を販売しており、その顧客データを「Shopify」で束ねてロイヤリティ化し、売れるコンテンツやストーリーを組み立てて訴求。その結果、海外での需要も高く展開できているという。

近年、物流コストの高騰が続き、送料を価格に反映せざるを得ない状況が広がっている。そのなかで、「ミキハウス」はブランドとしての強みを活かし、適正な価格設定を実現している。同時に、実店舗とECサイトの両方で質の高いサービスを提供し、ブランディングにおいても大きな成功を収めている。

●「HiKESHi SPiRiT」

RSが手がけるインバウンドで人気のアパレルブランド「HiKESHi SPiRiT」は、海外でECを利用している顧客が日本の実店舗へ訪れた際に利用できる共通ポイントシステムを導入。POS連携によってデータが共通化され、1to1マーケティングに活用している。

SNSマーケティング事例

●「グリーンパン」

ワイ・ヨットが運営するベルギー発のキッチンウェアブランド「グリーンパン」は、リプレイスで「BiNDec」を導入、わずか1年半で売上成長率は577%を超えた。潜在顧客層のユーザーが多いInstagramでのSNSマーケティングを見直し、UGC(User Generated Content)を活用したエンゲージメントの向上、ECでの購入を促すキャンペーンなどが成功の要因となった。

●「ジョンマスターオーガニック」

ジョンマスターオーガニックグループが運営する、アメリカ発のオーガニックコスメブランド「ジョンマスターオーガニック」では、ECと実店舗のデータを連携。それぞれの顧客データも一元管理に切り替えて、BIツールと連携して顧客に向けた施策の効果測定も可能にした。コストを最適化した顧客マーケティングを行っている。

「Shopify」にさまざまな決済手段を一括で導入できる「KOMOJU」とは

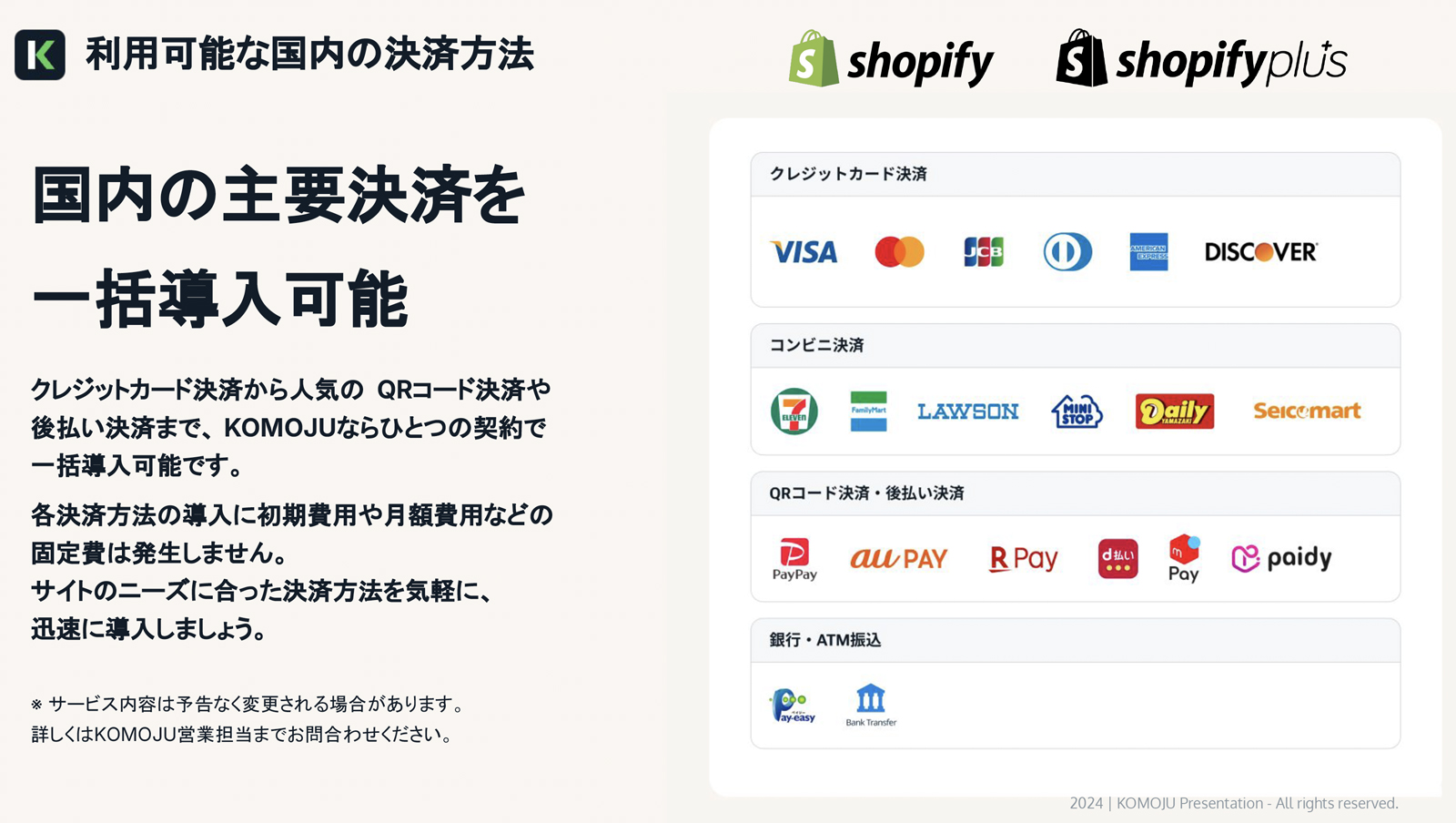

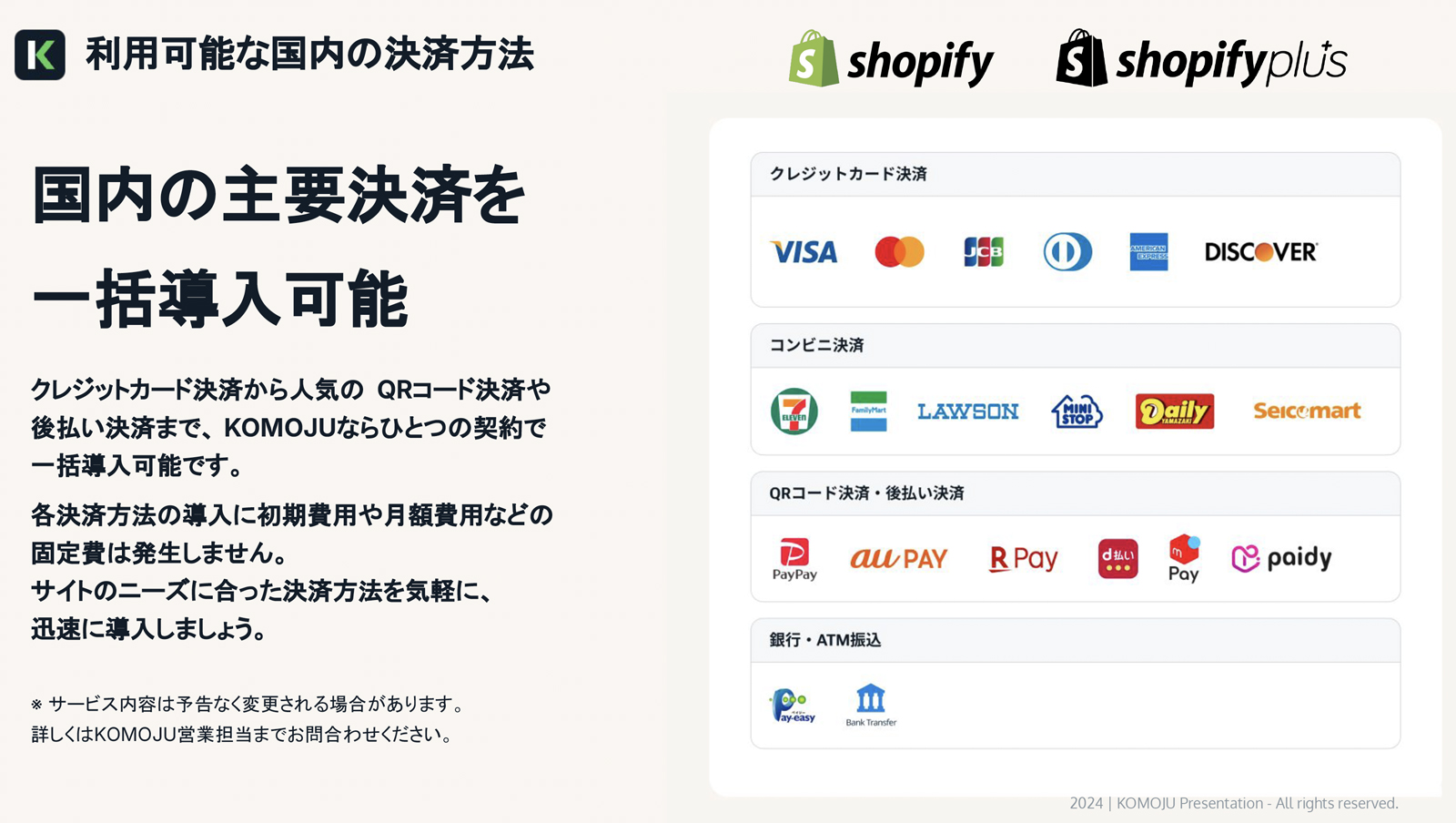

「KOMOJU」の特長は、「Shopify」をはじめとするECプラットフォームとの連携のしやすさにある。コードを書かずにクリック操作のみで連携でき、高額な導入費用をかけずに新たな決済手段を導入できる。

もう1つポイントになるのが決済手段の多彩さだ。クレジットカード決済、コンビニ決済、QRコード決済はもちろん、後払いや銀行振込も提供している。さらに中国、香港、韓国、東南アジア、ヨーロッパ、ブラジルでの主要な決済手段にも対応している。

利用可能な国内の決済方法。海外で人気の決済方法も簡単に追加できる

「KOMOJU」はシームレスに「Shopify」とリアルタイムで連動している。またEC事業者でよくある、返品・返金やキャンセル、トラブルが起こった時に対処がしやすく使い勝手が良い。(山岡氏)

ECサイトの構築、運用、決済は、1つのまとまりとして考えたほうが良い。ウェブライフの「BiNDec」で構築、運用、マーケティングを整えて、決済で「KOMOJU」を選択肢として考えてほしい。(松岡氏)

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム - 通販・ECの業界最新ニュースと実務に役立つ実践的な解説」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:自分好みの決済手段がないと6割離脱!? 最新のECトレンドから「KOMOJU」導入による決済戦略、「Shopify」リプレイスの成功事例を解説

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.