この1年で我々を取り巻く生活環境は、デジタルへと大きくシフトした。そのことは当然ながら、顧客と企業がつながる「場」にも変化をもたらしている。緩やかに進んできた業種を問わないデジタルトランスフォーメーション(DX)、デジタルシフトはこの流れを急激かつ不可逆的に推し進めることになった。コロナ禍がもたらした環境変化が次の時代のビジネスやお客さまとのつながりに、どのような変革をもたらすだろうか。オンラインで行われた世界最大のテクノロジー展示会「CES」のセッションから、「環境変化が買い物行動に何をもたらしているのか」を有識者たちからの指針と合わせて考察する。

コロナ影響が顕著なDigital Health領域の拡大

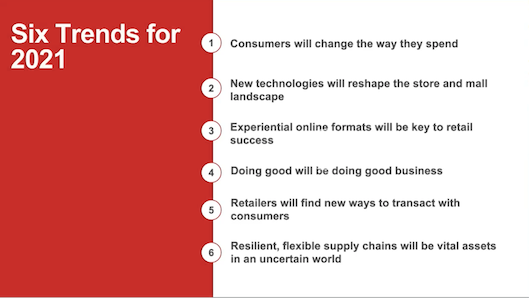

2021年のCESを俯瞰する上で重要なキーワードが、主催団体であるConsumer Technology Association (CTA)が発表した6つのトレンドだ。

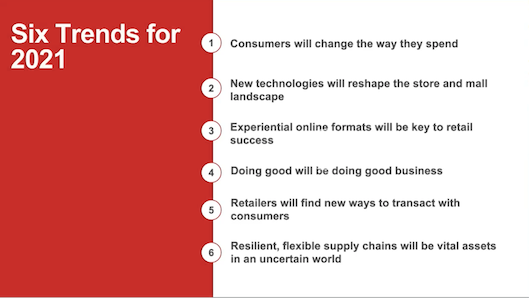

Consumer Technology Association (CTA)が発表した6つのトレンド(画像:「CES 2021 Tech-Trends Briefing」よりキャプチャ)

最初に「Digital Health」が並んでいることが2021年を象徴している。体調管理関連のヘルステックだけでなく、メンタルヘルス領域も含めて多くの企業が出展。また関連セッションも多数用意された。その状況はコロナ禍の世相を映し出している。

自動運転技術などの「Vehicle Technology」、都市機能のDXともいえる「Smart Cities」などはCESではお馴染みのキーワード。しかし、例年のような無人運転の技術向上のアピールよりも、電気自動車の活用や物流への配慮など、SDGs文脈とも言える環境への対応を、ゼネラルモーターズ(General Motors)などの企業が伝えていたことが印象的だった。

ここからは、筆者が所属する顧客時間の専門領域の1つとも呼べる、小売りや顧客行動の観点でCESを紐解いていきたい。

買物意識変化の理解と、迫られるリアル店舗の環境変化対応

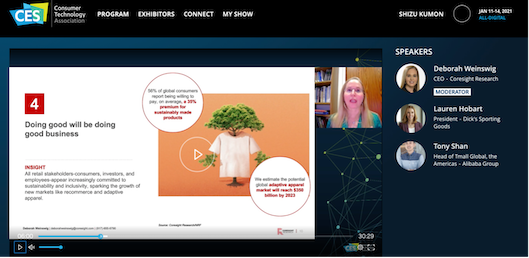

アリババグループのトニー・シャン氏(Tmall Globalの米国事業責任者)らが登壇したセッション「Retail Trends: The New Shopper(リテールトレンド:消費行動の新潮流)」では、リアル店舗における健康関連のテナント需要の拡大、モノづくりの過程でこれまで以上にサスティナビリティの取り組みが欠かせない潮流になることなどに言及。また、環境や買い物行動の変化の視点で6つのトレンド予想が示された。

「Retail Trends: The New Shopper」の冒頭で紹介された2021年の6トレンド(画像:「Retail Trends: The New Shopper」よりキャプチャ)

上記の日本語訳は以下の通り。

- 消費者のコスト意識が変化する

- 新しい技術が店舗やモールを“再構築”する

- 体験に寄り添ったオンラインフォーマットが小売業の成功のカギを握る

- 良いビジネスを生み出すのは、良い行いに他ならない

- 小売事業者は顧客との新たな取引方法を模索する

- 不確実性の高い世界では、柔軟でしなやかな臨機応変型のサプライチェーンが重要な資産となる

コロナウイルスは、顧客の買物行動にも大きな影響をもたらしている。2020年に顧客時間が三井住友カードと共同実施した買物行動/意識変化の調査(三井住友カードが保有するキャッシュレスデータの分析や顧客インタビューなどを組み合わせた調査)からも、買い物に対する価値観の変化やオンラインシフトといった傾向は、世代を問わず如実に表れた。前述の6大トレンドは、このような変化が世界規模での事象であることを示している。

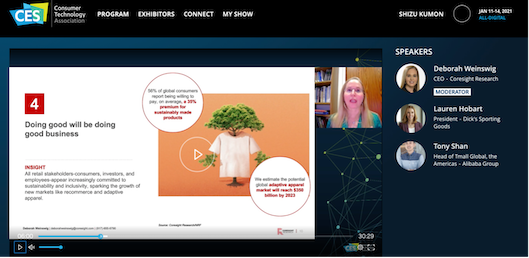

セッション「Retail Trends: The New Shopper」のようす

(画像:「Retail Trends: The New Shopper」よりキャプチャ)

リアル店舗を有する小売業からは、カーブサイドピックアップ(車中受け取り)や、BOPIS(Buy Online Pick up In Store/オンラインで購入し、店頭で受け取る)への迅速な対応がコロナ前後のビジネスの明暗を分けたと繰り返し強調されたことも、2021年を象徴していた。

小売りの新たな活路となる「Contactless Shopping」

続いて、「Contactless Shopping(非接触購買)」をテーマにした「Retail's New Look – Shopper's Little Helpers(リテールの新しい姿―買い物客の“お手伝いさん”)」のセッション内容を紹介する。

セッション「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」のようす(画像:「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」よりキャプチャ)

現在、小売業にとっての「Contactless」は、決済の“非接触”に留まらず、店舗内でのスタッフと顧客、顧客同士の非接触など、物理的な人と人との接近・接触までも考慮せざるを得ない状況になっている。

こういった状況下で、決済関連のContactlessサービスも進化を遂げている。セッションに登壇したOV Loop, Inc.のウィル・グレイリンCEOは、自社プロダクトの「OV Loop」を紹介。専用のモバイルアプリやBluetooth内蔵デバイスに、クレジットカードや銀行口座をひも付けることで、非接触決済を安全・迅速に実現するテクノロジーとなっている。

「OV Loop」(画像:CES2021「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」セッションよりキャプチャ)

グレイリン氏は、顧客が複数のクレジットカードを持ち歩く必要が無い利便性の高さ、非接触であることからスキミング被害を受けにくい安全性について説明。特に、物理カードでのやり取りが多い小売りや飲食店でのクレジットカード決済の現場でニーズがあると語った。

また、決済大手VISAとも共同で、人と人の非接触を考慮したサービスを提供。同サービスは、決済ターミナル端末を使わず、スマホとスマホ、スマホとクレジットカード、KIOSK端末とクレジットカードなどの組み合わせで非接触決済を実現するというものだ。

音声コマース市場、2022年までに40億ドルへ

小売りの未来が垣間見えるContactless Shopping関連の展示やセッションのなかで、筆者がもっとも注目したのが、Voice Commerce(音声コマース)関連のサービスだ。

音声コマースに関するセッション「The Future of Contactless Shopping」のようす(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ)

「Alexa」や「OK Google」と呼びかけて始めるVoice Commerceは、日本国内ではまだ普及しているとは言い難いが、AIスピーカーが出始めた当初と比較すれば珍しい光景ではなくなりつつある。対してVoice Commerceの市場が拡大しているアメリカでは、「2022年には40億ドルまでに拡大する」と、音声インターフェイスを提供する「Jetson AI」のCEOで、セッション「The Future of Contactless Shopping」(非接触購買の未来)に登壇したピーター・ペン氏が予測を示した。

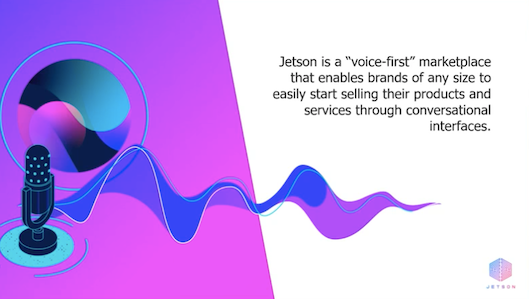

セッションに登壇した「Jetson AI」は、ブランドの規模感にかかわらず、会話インターフェースを通してサービスや商品を売ることができる「voice- first」マーケットプレイスを提供(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ)

ここ最近話題の音声版Twitterとも呼ばれる「Clubhouse」の盛り上がり方も、Contactlessな買い物体験である声×EC、声×オンラインの親和性の高さを予言するような出来事と言えるかもしれない。

音声コマース成長のカギは、ライブコマースにあり?

ここで改めてリアル店舗での購買行動を想像してみよう。リアル店舗で接客を受け、購買の気持ちが定まった際に、顧客が「これ買います」と意思を言葉で伝えること。これは、店舗における購買行動の中で“自然な行為”だ。

この“購買行動中の自然な行為”であることが、Voice Commerce普及の鍵となる。「これ買います」を、いかにオンラインの購買行動に組み込めるか。筆者はインスタライブに代表される、ライブコマースとの相性の良さの可能性を感じている。

インスタライブは、顧客と企業がリアルタイムで双方向のやり取りを行える場だ。しかし現在のインスタグラムの仕様では、インスタライブで気になった商品を顧客が購入するには、一度インスタグラムを離れ、Webブラウザ(ECサイト)やアプリで購買の操作をしなければならない。

購買までの導線を最適化するようなインスタグラムの仕様変更にも期待したいが、ここにVoice Commerceの機能を導入し、顧客による「これ買います」のような一言でECサイトのカートボタンが押下されたらどうだろうか。ライブコマースが有する“高い熱量”を保った状態で、顧客を購買に導くことができるかもしれない。

このようにContactlessなテクノロジーは、感染拡大に配慮した安心・安全を提供するだけでなく、オンラインでの購買体験を向上させる一面も存在する。原始的かつ身近な「音声」の活用は、デジタルを媒介しながらも顧客との関係性に温もりや手触りを与え、顧客との対話を深める新たな活路になるかもしれない。

◇ ◇ ◇

「最先端技術の祭典」と称され、「未来への先見の明」を体感する場であったCES。2021年は、世界が未曾有の事態と対峙する中、機能性や効率性を追求する“乾いたテクノロジー競争の場”では無く、半強制的な環境変化を強いられている状況下でCESが何を示唆してくれるかは、筆者の参加モチベーションでもあった。そして、Voice Commerceに代表される、“望まずして分断された”企業と顧客との繋がりを補うような体温を感じられるテクノロジー活用の兆しと出合えたことは、CES 2021からの大きな学びであったと言える。

※文中の翻訳は、ネットショップ担当者フォーラム編集部 公文紫都によるものです。

※このコンテンツはWebサイト「ネットショップ担当者フォーラム」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:デジタルシフトで買い物行動はどう変わる? 6つのトレンド予測と音声コマースが加速させる非接触購買の未来 | 顧客時間が見たCES & NRFレポート2021

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

Consumer Technology Association (CTA)が発表した6つのトレンド(画像:「CES 2021 Tech-Trends Briefing」よりキャプチャ)

Consumer Technology Association (CTA)が発表した6つのトレンド(画像:「CES 2021 Tech-Trends Briefing」よりキャプチャ) 「Retail Trends: The New Shopper」の冒頭で紹介された2021年の6トレンド(画像:「Retail Trends: The New Shopper」よりキャプチャ)

「Retail Trends: The New Shopper」の冒頭で紹介された2021年の6トレンド(画像:「Retail Trends: The New Shopper」よりキャプチャ) セッション「Retail Trends: The New Shopper」のようす

セッション「Retail Trends: The New Shopper」のようす セッション「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」のようす(画像:「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」よりキャプチャ)

セッション「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」のようす(画像:「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」よりキャプチャ) 「OV Loop」(画像:CES2021「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」セッションよりキャプチャ)

「OV Loop」(画像:CES2021「Retail's New Look–Shopper's Little Helpers」セッションよりキャプチャ) 音声コマースに関するセッション「The Future of Contactless Shopping」のようす(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ)

音声コマースに関するセッション「The Future of Contactless Shopping」のようす(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ) セッションに登壇した「Jetson AI」は、ブランドの規模感にかかわらず、会話インターフェースを通してサービスや商品を売ることができる「voice- first」マーケットプレイスを提供(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ)

セッションに登壇した「Jetson AI」は、ブランドの規模感にかかわらず、会話インターフェースを通してサービスや商品を売ることができる「voice- first」マーケットプレイスを提供(画像:「The Future of Contactless Shopping」よりキャプチャ)